Cesarean Section

帝王切開

帝王切開とは

帝王切開(ていおうせっかい)とは、自然分娩(経腟分娩)が難しい、または危険だと医師が判断した場合に行われる出産方法です。

お母さんのお腹と子宮を切開して赤ちゃんを取り出します。

帝王切開には、手術日を事前に決めて行う「予定帝王切開」と、分娩の途中で急なトラブルが起きたときに行う「緊急帝王切開」があります。

厚生労働省の統計によると、帝王切開の割合は年々増えており、現在は全体の約20〜25%、つまり5人に1人が帝王切開で赤ちゃんを迎えています。

お産の状況によっては誰にでも可能性があるからこそ、帝王切開について事前に知っておくことが大切です。

帝王切開になるケース

予定帝王切開になるケース、緊急帝王切開になるケースについて、それぞれ説明します。

予定帝王切開になるケース

妊娠37週までの健診で自然分娩が難しいと判断された場合、出産日を決めて計画的に帝王切開が行われます。たとえば以下のような状況が挙げられます。

前回の出産が帝王切開だった

以前の出産で帝王切開をしていると、お産の途中で子宮の切開部分が再び裂ける「子宮破裂」のリスクがあるため、帝王切開が必要になることがあります。子宮の切開部分の強度や赤ちゃんの大きさ、前回の出産からの期間などを総合的に考慮して決定されます。

逆子や横位などの胎位異常

赤ちゃんの頭が下を向かず、おしりや足が先に出てくる「逆子」や、赤ちゃんが横向きになっている「横位」の場合、自然分娩では難産になったり、赤ちゃんに酸素が届かなくなったりするリスクが高まるため、帝王切開が選ばれます。

胎盤の異常(前置胎盤、癒着胎盤など)

胎盤が子宮の出口をふさいでいる「前置胎盤」や、胎盤が子宮の壁にくっついて剥がれにくくなっている「癒着胎盤」などは、大量出血のリスクがあるため、基本的に帝王切開で対応します。

母体の合併症(高血圧、心疾患など)

妊娠高血圧症候群や心臓疾患などがあると、自然分娩がお母さんの体に大きな負担をかける可能性があります。このような場合にも帝王切開が選ばれることがあります。

多児妊娠(双子・三つ子など)

双子以上の妊娠では、帝王切開の方が安全と判断されることが一般的です。たとえば赤ちゃんが未熟になりやすい、赤ちゃん同士が邪魔をしてうまく下りてこられない、一人が逆子の場合には、帝王切開が選ばれることが多くなります。

緊急帝王切開になるケース

経腟分娩の進行中に、赤ちゃんまたはお母さんの体に何か問題が起こった場合、母子の安全を守るために緊急で帝王切開が行われます。

お産が進まない、長引くとき

陣痛が来ているにもかかわらず子宮口が開かなかったり、赤ちゃんが骨盤を通れなかったりして分娩が止まってしまったときは、長時間のお産によるお母さん、赤ちゃんへの負担を避けるために緊急帝王切開に切り替えることがあります。

胎児機能不全(たいじきのうふぜん)

羊水が減少したり、へその緒が圧迫されたりすることにより、赤ちゃんが酸素不足になって苦しい状態になることです。お母さんのお腹に取り付けたモニターで赤ちゃんの心拍を観察し、心拍数の異常がみられた場合には、赤ちゃんの命を守るために緊急で帝王切開に切り替えます。

常位胎盤早期剥離(じょういたいばんそうきはくり)

通常は赤ちゃんが生まれた後に剥がれるはずの胎盤が、赤ちゃんの出生前に子宮の壁から剥がれてしまう状態です。この状態になると赤ちゃんに酸素が届きにくくなるだけでなく、子宮内で大量の出血が起こり、お母さんがショック状態を起こすこともあります。お母さんと赤ちゃんの命を守るため、速やかに帝王切開を行います。

帝王切開の手術について

使用する麻酔

予定帝王切開では、下半身だけに効く麻酔を使用します。麻酔中も意識ははっきりしていて、赤ちゃんの産声を聞いたり、産まれたばかりの赤ちゃんのお顔を見たりできます。しかし、緊急の場合はスピードが求められるため、全身麻酔になることもあります。

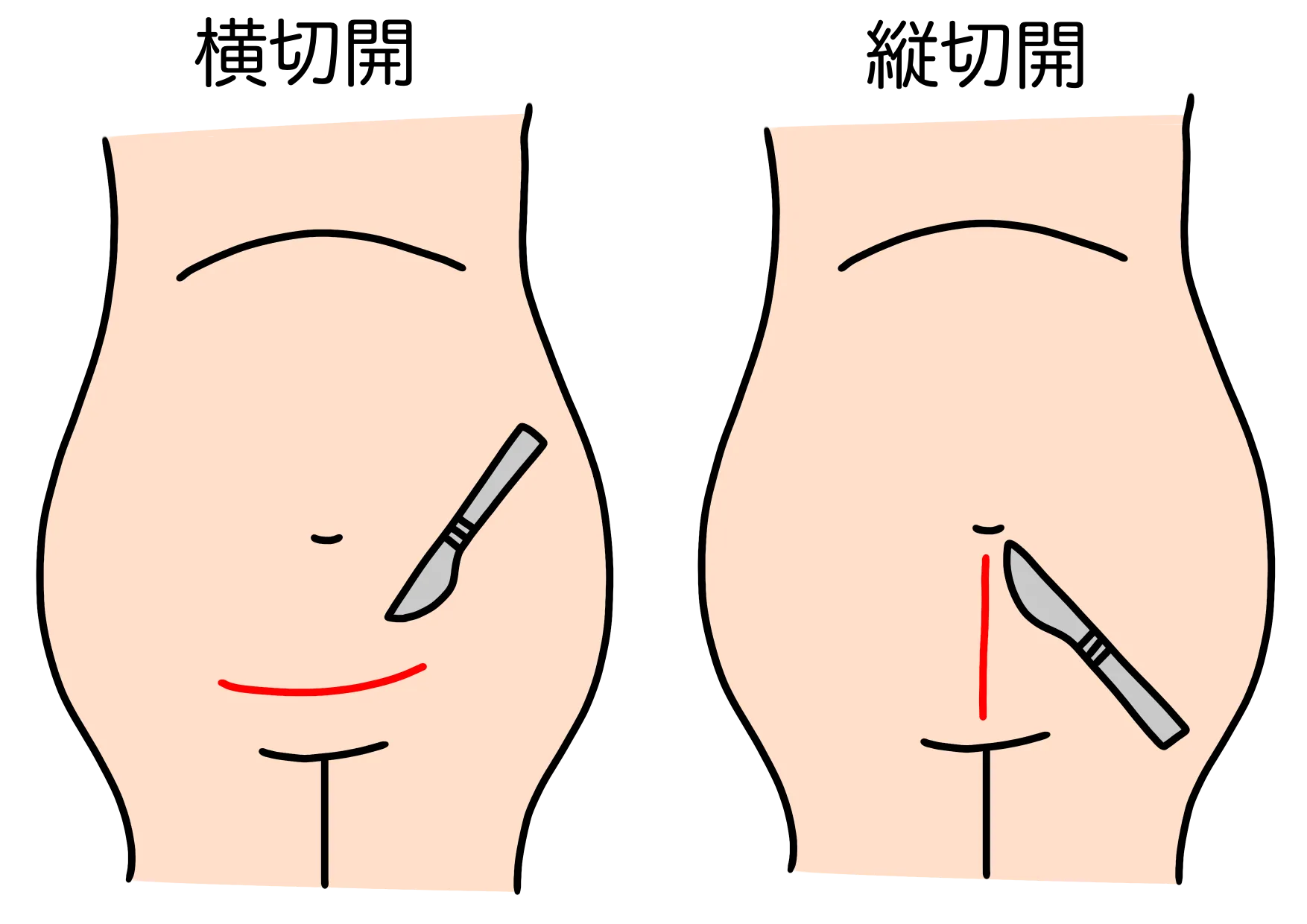

開腹方法

帝王切開でのお腹の切り方には、2つの方法があります。おへその下を横に切る「横切開」と、おへその下を縦に切る「縦切開」です。当院では通常縦切開を行い、希望がある場合や前回横切開である場合は横切開も行っております。

手術時間

帝王切開の手術は、60分程度です。麻酔がしっかり効いていることを確認してから切開し、5分〜10分で赤ちゃんが誕生します。そのあと、胎盤やへその緒を取り出し、子宮とお腹を丁寧に縫って手術は終了です。

入院日数

帝王切開のあとは体をゆっくりと休める必要があるため、自然分娩よりも少し長めの入院となります。当院ではおよそ14日間の入院を基本としていますが、お母さんの回復状況によっては前後することもあります。

費用

帝王切開では手術や麻酔にかかる費用があるため、出産全体の費用は高くなる傾向があります。ただし、帝王切開は医療保険の対象となるため、実際の自己負担額は自然分娩よりも少なくなることがほとんどです。

一方で、入院中の食事代や赤ちゃんの検査・処置費用などは自己負担となるため、場合によっては高めになることもあります。

1ヶ月の医療費が一定額を超えると「高額療養費制度」が利用でき、上限を超えた分が後から払い戻される仕組みになっています。ご不明な点があれば、スタッフまでご相談ください。

術後の経過と過ごし方

帝王切開のあとは、体の回復に少し時間がかかります。ここでは一般的な経過をご説明します。

術後当日

麻酔が切れると、お腹の傷や子宮の戻りによる痛み(後陣痛)を感じることがあります。痛み止めを使いながら、安静に過ごします。

食事や水分補給は点滴で行い、排尿はカテーテル(管)を使用します。看護師が定期的に、お腹の傷や子宮の状態をチェックしますので、安心してお休みください。

翌日~2日目

体調が安定していれば点滴を外し、水分やおかゆが摂れるようになります。体を動かすと痛みを感じることもありますが、少しずつ歩いたり、赤ちゃんのお世話を始めたりすることで、回復が進みやすくなります。

3~9日目

食事も徐々に流動食から普通食に戻っていき、授乳や沐浴の練習を行いつつ母体の回復に努めていただきます。

術後10日目~14日目

お母さんと赤ちゃんの状態に問題がなければ、退院に向けて準備を進めていきます。退院前には、傷の状態チェック、退院後の生活についてのアドバイスを受けていただきます。

退院後の注意点

帝王切開のあとは、子宮の戻りがゆっくりだったり、1ヶ月ほどは傷の違和感を感じることもあります。重いものを持ったり、長時間立ちっぱなしだったりすると、傷に負担がかかってしまいます。

退院後は、ご家族に家事や赤ちゃんのお世話を手伝ってもらいながら、体をしっかり休めてください。無理をせず、周囲の協力を得ながら、ゆっくりと体力を戻していきましょう。